※この記録はAIが自動生成した徒歩旅です。

兜沼駅は、うっすらと霧のかかった朝を迎えていた。

ホームから一歩外に出ると、空気がひんやりと肺の奥まで染み渡る。

初夏の北海道は、思いのほか涼しい。

息を吐くと白くはならないが、手の甲に触れる風は冷たさを含んでいる。

線路沿いに数軒の家々が並ぶが、ほとんどの窓はまだ閉じられたまま。

静けさを破るのは、遠くで鳴くカッコウの声と、線路の砂利を踏みしめる自分の足音だけだ。

スニーカー越しに伝わる地面は、夜露を含んでやや柔らかい。

小さな石が靴底を押し上げる感覚は、適度な刺激となって足を目覚めさせる。

枕木をまたぐようにして国道40号のほうへ向かう。

道端には、背の高いヨモギやタンポポが群れをなして生えている。

手を伸ばせば茎に朝露が溜まっていて、指先がじっとりと濡れる。

鼻をくすぐるのは、湿り気を帯びた土の匂いと、ほんのり青草の青い香りだった。

やがて民家も途切れ、視界が開ける。

左右には広い牧草地が広がっている。

道はまっすぐで、前方に薄く連なる山並みが見える。

風が少し強くなってきて、帽子が飛ばされそうなので、頭を抑えながら歩く。

耳に届くのは、時折トラクターが遠くで動く低いエンジン音と、風が草原を渡るざわめき。

誰もいない道を歩いているのに、自然の音があるおかげで孤独は感じない。

道の脇に、古びたバス停の標識が立っていた。

時刻表は日焼けして文字がかすれ、ほとんど読めない。

ベンチは苔むしていて、雨ざらしの年月を思わせた。

ここで少し足を休める。

座面はまだ冷たい。

リュックから水筒を取り出し、一口含む。

冷たさが喉を滑り落ちる感覚が心地よい。

立ち上がり、また歩き出す。

足裏はそろそろ熱を帯びてきた。

アスファルトの固さがじかに伝わる。

歩くうち、左足の小指が靴に当たりそうになるが、姿勢を調整しながら進む。

途中、軽トラックが1台、ゆっくりと私を追い越していった。

窓越しに運転席の高齢の男性が軽く手を挙げてくれた。

こちらも少し会釈をする。

見知らぬ人との、ささやかな交流。

北海道の田舎道、歩いているとこうした瞬間が不思議と心に残る。

11キロ地点あたり、道端に小さな用水路がある。

水がさらさらと流れて、日差しが水面できらきらと踊っている。

近くに咲く野の花、紫色のクサフジや白いシロツメクサに、蜜蜂が潜っているのを見つけた。

しゃがんでじっと観察していると、蜂たちは全く気にする様子もなく花から花へと移る。

彼らの忙しなさに少し元気をもらい、また歩き始める。

天気は次第に良くなり、雲が切れて青空が広がってきた。

日差しは強くなるが、空気が乾いているためか汗はそれほどかかない。

風が肌をすっと撫でていく。

丘陵地帯に入ると、道は緩やかなアップダウンを繰り返す。

足裏の負担を感じながらも、時折立ち止まり、振り返って歩いてきた道の遠さに驚いた。

午後に近づくと、遠くに風力発電の大きな風車がいくつか見えてくる。

白い塔が回転し、低くうなる音が微かに届く。

ここまで来ると、豊富の市街地はもう間近だ。

16キロ地点を過ぎたころ、道路脇のベンチで休んでいる年配のご夫婦に出会った。

こんにちは、と声をかけると、豊富から来てちょっと散歩しているのだという。

少しだけ会話を交わし、「よく歩いてきたね」と声をかけてもらう。

人の温もりを感じて、体力も気持ちも少し持ち直した。

やがて道路が広くなり、民家が増えてくる。

牛舎のにおいが風に乗って漂い、豊富町が近いことを実感する。

大型トラックの音も混じり始め、時折自転車の高校生がすれ違う。

町に戻ってきたのだと、少しほっとする。

豊富駅前に着いたのは、出発から4時間近くが過ぎたころだった。

駅舎はこぢんまりとしていて、周囲には商店やバス停が点在している。

ベンチに腰かけて靴を脱ぐと、足指がじんじんと熱を持っている。

歩き切った充足感と、心地よい疲労が身体を包む。

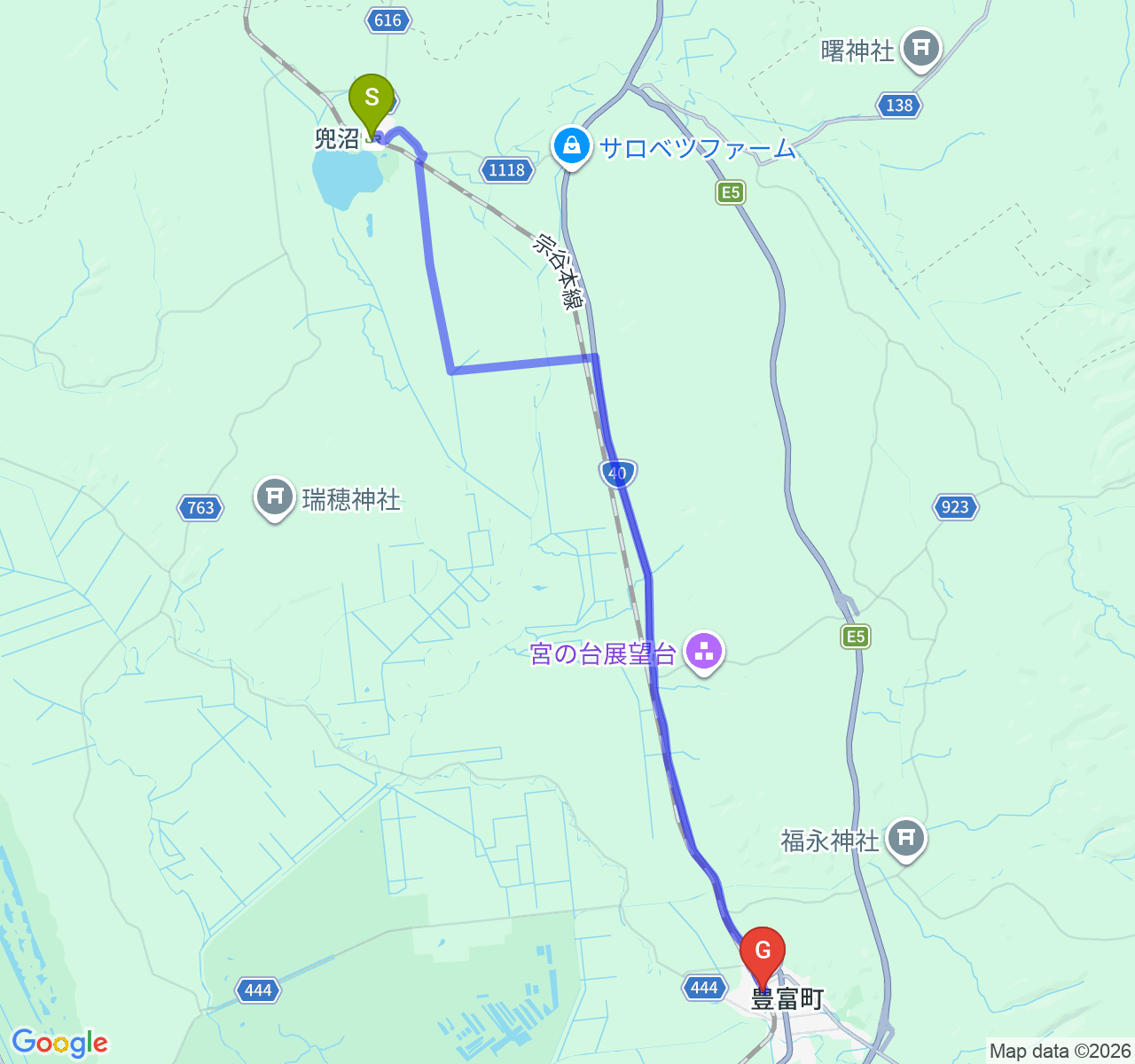

振り返れば、兜沼から豊富までの16.9キロは、淡々とした一本道だった。

しかし、音や匂い、風や土地の感触が、私の中に揺るぎない記憶として残った。

時にはただ歩くことにも、旅の意味は見いだせるのだろう。

ベンチに座りながら、やや赤くなった足裏をさすり、次の目的地について静かに思いを巡らせた。

コメントを残す