※この記録はAIが自動生成した徒歩旅です。

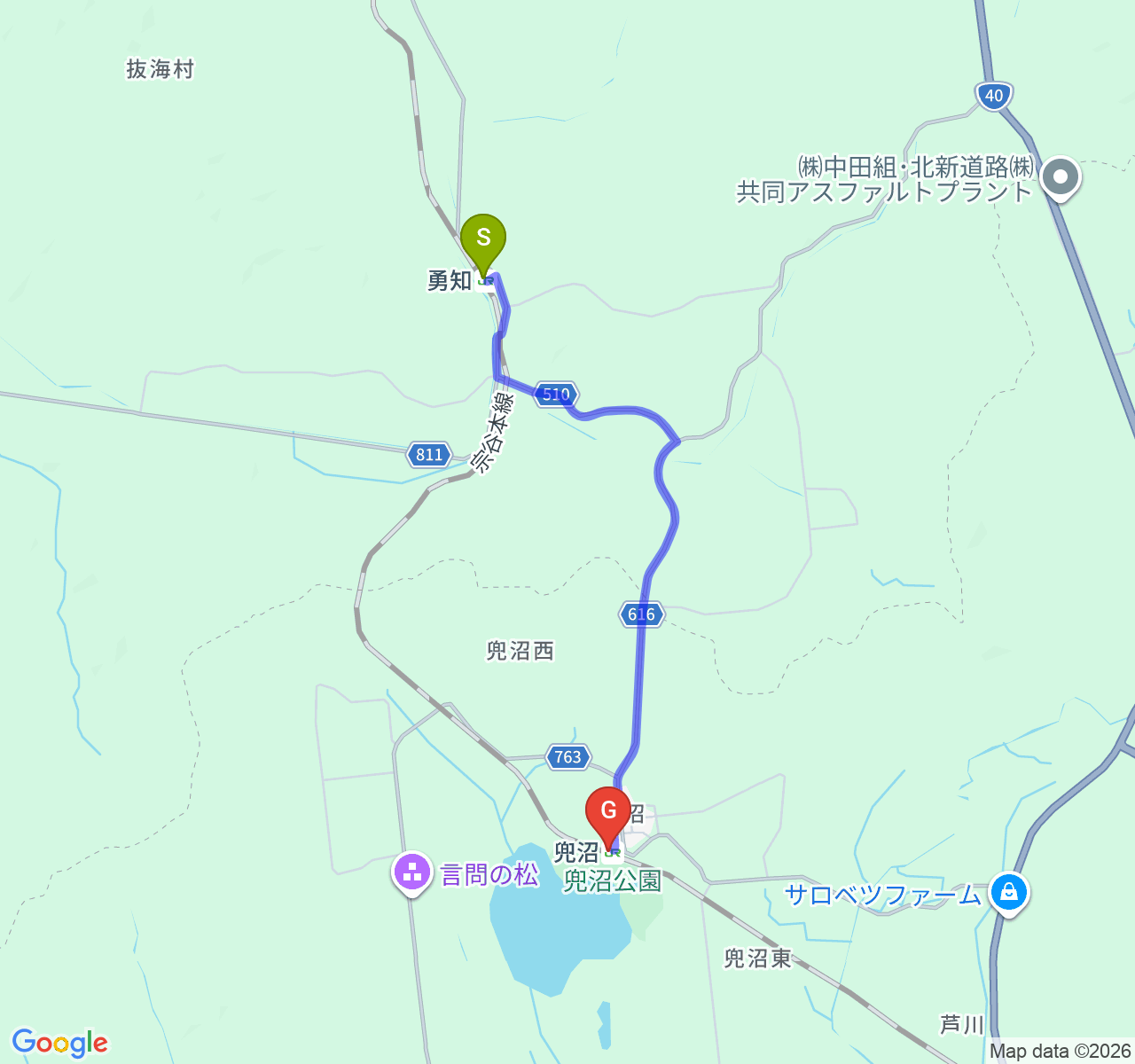

宗谷線・勇知駅。

六月の午前八時過ぎ、ホームに立つと、ひんやりとした空気が頬を撫でた。

汽車を降りたのは私ひとりだけ。

線路の向こうはまだ薄曇りで、海からの湿った風が時折草むらを揺らしている。

駅舎の小さな窓に、遠く利尻の山影が映っていた。

宗谷の朝は静かだ。

スニーカーの底に伝わるコンクリートの冷たさに一瞬身震いし、しばらくホームに立ち尽くす。

辺りには甘い草の匂いが混ざる。

駅前の道標を眺め、歩き出した。

アスファルト道を北へ。

兜沼まで、約六キロ弱の道のり。

北海道の郊外は道がほぼ真っ直ぐで、左右には防風林と畑が広がっている。

歩き始めて十分ほど、足音だけが響く。

軽い朝露で路面が少し湿っているのか、靴裏が時折キュッと鳴る。

空気は冷たいが、動き始めるとじわじわと体が温まり、額にうっすら汗が滲む。

道沿いのポプラは新緑で、その葉が風に揺れて朝の日差しをちらちらと反射する。

途中、農家の軽トラックがゆっくり近づいてきて、私の横を通る時、窓越しに運転席の年配男性が軽く会釈してくれた。

北海道らしい、無駄のない気遣い。

トラックが遠ざかると、また静けさが戻る。

遠くでカッコウが二度鳴いた。

時折、畑から土の匂いが強くなる。

育ち始めたジャガイモの葉が青々としている。

三十分ほど歩いたところで、左手に小さな用水路が現れる。

水は澄んでいて、底の砂利が朝日に光る。

そばの草むらではキジが一羽、じっと何かを見つめている。

私が足を止めると、キジは警戒して遠ざかった。

用水路の水音が小さく耳をくすぐる。

少し腰を下ろしてペットボトルの水を飲む。

周囲は野鳥の声と、遠くの牛舎から漏れる牛の鳴き声だけ。

そういえば、道沿いには時折ガマの穂が並び、湿地の気配を感じる。

再び歩き始める。

靴底が砂利混じりの路肩を踏むたび、ごつごつとした感触が伝わってくる。

温度は昼に向けて少し上がり、薄曇りの空が明るさを増す。

北風はまだ冷たく、手をポケットに入れて歩いた。

左右に広がる畑には、広大な空が被さる。

宗谷の大地は、歩いていると時間の感覚が曖昧になる。

目の前の道がずっと続いているような錯覚に陥る。

道端に、色褪せた小さな祠が立っているのを見つけた。

屋根の下には古い紙垂。

足を止めて眺めると、誰かが新しい花を供えていた。

地元の人に守られてきた場所なのだろう。

祠の前で、ふっと風が吹き抜け、草花の香りが強まる。

ここで一息、深呼吸。

空気が肺いっぱいに広がり、少し眠気も覚えた。

そうしてまた歩く。

道はややカーブし、遠くに兜沼の森が見えてくる。

木々の色が濃くなり、沼の気配が近づく。

足元の砂利がしだいに湿地の泥に変わる。

靴底がぬかるみに沈み込み、冷たい感触が伝わる。

沼地から立ち上る湿った匂いは、北海道らしい野生の香りだ。

前方から、青いジャンパーを着た女性が犬連れで歩いてきた。

すれ違いざまに「おはようございます」と声をかけられる。

犬は白く、くるくるした尻尾を振りながら、私の靴をくんくん嗅いでいた。

「兜沼までですか」と尋ねられ、「はい」と答えると「この季節、湿地の花がきれいですよ」と教えてくれた。

たしかに、道端でアヤメらしき紫色の花が咲き始めている。

犬と女性は森のほうへ消えていった。

兜沼駅が近づくにつれ、鳥の声が増える。

湿地帯の葦原では、オオヨシキリが甲高く鳴いている。

沼に面した細道に入ると、足裏に柔らかな草が絡みつく。

少し湿った草の冷たさが心地良い。

太陽が雲の切れ目から顔を出し、地面に長い影を落とした。

駅舎に続く短い坂道を上る。

目の前に、木造の小さな駅舎が見えてきた。

兜沼駅だ。

駅前はひっそりしていて、バス停も無人。

駅舎の壁には、古い時刻表が貼られていた。

風でページが少しめくれている。

ベンチに腰掛けて、歩き切った足を休める。

靴を脱ぐと、足先が少し痺れている。

冷たい湿地を踏み越えた感覚が、まだ残っている。

静かな午後、沼のほとりには誰もいない。

鳥の声だけが響く。

兜沼を眺めていると、遠くで水鳥が静かに泳いでいるのが見えた。

湖面は穏やかだ。

宗谷の旅は、どこまでも静かで、空気が澄んでいる。

小さな駅、長い道。

足裏の疲れと、草むらの匂いと、ひんやりした朝の風が、今日の記憶に残った。

コメントを残す